UNICA SPACE FORCE

Gruppo di lavoro: Carlo Atzeni (coordinatore), Ivan Blečić (coordinatore), Stefano Cadoni, Giulia Giliberto, Francesco Marras, Silvia Mocci, Emanuel Muroni, Valeria Saiu, Michele Agus, Chiara Cabras, Alessandro Carrus, Andrea Margagliotti, Maria Carla Saliu; Oriana Mosca e Ferdinando Fornara (Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia); Pierluigi Cortis e Annalena Cogoni (Dipartimento di Scienze della vita e dell’ambiente)

Foto: Cedric Dasesson @cedric_dasesson

UNICA SPACE FORCE aggiusta lo spazio.

La forza dell’Università di Cagliari che costruisce luoghi interessanti, vivibili e inclusivi.

UNICA Space Force è un gruppo di ricerca multidisciplinare attivo presso la Scuola di Architettura del DICAAR dell’Università di Cagliari. Nato come esperienza didattica, unisce dimensione pedagogica e operativa in un approccio che apre i cancelli dell’Università per intervenire nella (ri)generazione degli spazi aperti in contesti urbani e rurali.

Il team, composto da docenti, ricercatori e dottorandi con competenze in architettura, urbanistica, design, sociologia e psicologia ambientale, ha maturato un’esperienza decennale, coinvolgendo oltre 550 studenti e studentesse nell’applicazione di una metodologia centrata su laboratori di progetto e autocostruzione di “architetture generative”: micro-dispositivi leggeri, di natura modulare, reversibile, riciclabile, facilmente smontabile e trasportabile, pensati per attivare nuovi usi e relazioni al fine di migliorare la qualità e l’abitabilità degli spazi.

L’approccio fa riferimento alla progettazione di sistemi multiscalari, composti da unità funzionali minime facilmente identificabili. Ogni intervento si configura come un prototipo, concepito per essere flessibile e replicabile, i cui dispositivi architettonici prendono forma da un’analisi puntuale delle caratteristiche del sito in cui si interviene. Le attività si sviluppano in tre fasi: il “pensiero” (laboratorio di progetto), il “tutorial” (preparazione alla pratica) e l’“azione” (realizzazione del progetto).

La modalità partecipativa di co-progettazione e co-costruzione si basa sul ripensamento condiviso degli spazi dei diversi presidi, attraverso una disponibilità limitata di materiali (morali e tavole di legno) per la realizzazione di architetture leggere e sostenibili dal punto di vista ambientale ed economico. Il coinvolgimento attivo di studenti e studentesse, insieme alle comunità locali, introduce piccoli hub relazionali a contatto diretto con la natura, capaci di attivare dinamiche generative e produrre benefici su larga scala.

La qualità e la dimensione sociale sono al centro della visione di UNICA Space Force, anche nella prospettiva di promuovere la sostenibilità e diffondere una cultura dello spazio pubblico.

Chi coinvolgiamo?

(marchio progetto grafico di Marco Cabiddu)

In questi anni UNICA Space Force ha maturato esperienza nell’applicazione di una metodologia centrata su laboratori di progetto e autocostruzione di “architetture generative”, finalizzate alla (ri)generazione urbana.

Attraverso questi interventi, il gruppo ha potuto consolidare metodi, tecniche e tecnologie, sperimentandone l’efficacia in contesti diversi hanno permesso di affinare progressivamente l’approccio operativo, adattandolo volta per volta alle specificità di ciascun progetto.

Queste esperienze hanno permesso di comprendere appieno il potenziale trasformativo di tali pratiche, contribuendo a trasformare diversi spazi aperti in luoghi accoglienti in cui incontrarsi, giocare, organizzare eventi e attività culturali, oppure semplicemente sostare in solitudine.

A titolo esemplificativo, invitiamo alla consultazione di alcuni materiali significativi relativi alle esperienze più recenti, riconducibili a tre linee di azione:

Linea urbana

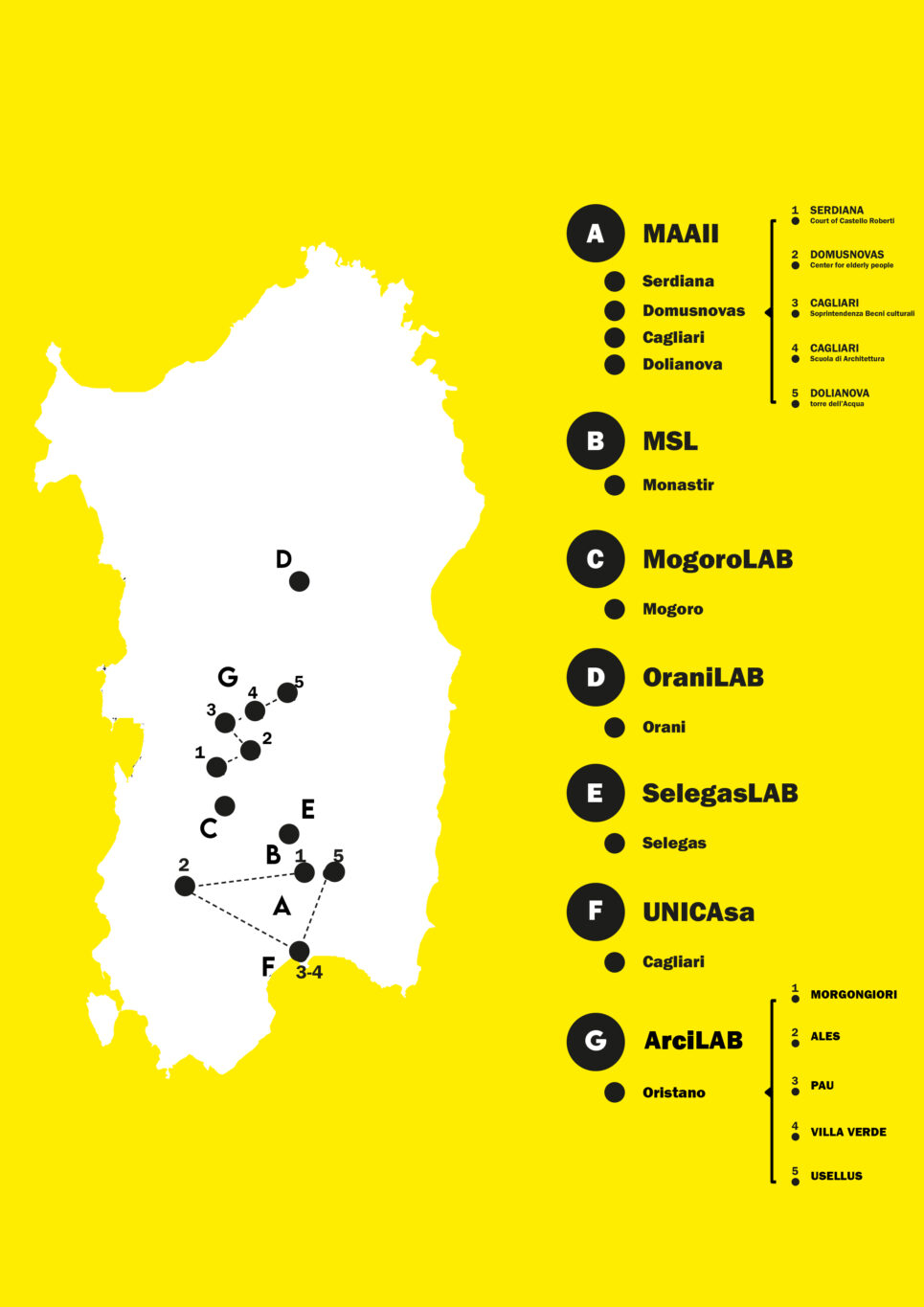

MogoroLab (https://mogorolab/ e https://cedricdasesson/architecture/mogorolab/)

SelegasLab (https://magazine/selegaslab/ e https://unionesarda/sardegna/selegaslab/)

Neighbour Hub (https://lab/neighbourhub/)

Mogoro Fiera (https://fierartigianatosardegna/)

In questi progetti, realizzati nei centri abitati di piccoli comuni della Sardegna e in alcuni spazi della città di Cagliari, sono state esplorate le potenzialità degli spazi aperti come luoghi da riattivare attraverso l’autocostruzione di micro-dispositivi architettonici leggeri e interventi temporanei caratterizzati da basso costo, rapida esecuzione, reversibilità e partecipazione. In una sola settimana effettiva di lavoro sul campo, sono stati restituiti alla comunità partecipante luoghi aggreganti e radunanti capaci di mettere in relazione la rete di parchi pubblici esistenti.

Accanto agli interventi nello spazio aperto, su questa linea, il gruppo opera anche su allestimenti e trasformazioni degli spazi interni, progettati in continuità con gli stessi principi generativi e partecipativi.

Linea rurale e “aree interne“

Arcilab12 (https://galmarmilla/arcilab/)

MAAII (https://iris.unica/MAAII/)

OraniLab (https://oranilab/)

MSL Monastir

Questa linea d’azione esplora il ruolo dell’architettura nei processi di (ri)generazione dei paesaggi produttivi, progettando e realizzando d ispositivi leggeri, modulari e sostenibili per il rafforzamento delle comunità locali. In questa prospettiva, il progetto di architettura si concentra sulle aree rurali e periurbane della Sardegna, al fine di esplorare innovazione e sostenibilità di strutture produttive esistenti in agro, seguendo un approccio multifunzionale.

In questo contesto, l’architettura è pensata anche come supporto al processo di costruzione per il recupero della “coscienza di luogo” e il radicamento delle comunità locali. Tra le principali attività, il progetto sperimentale del prototipo denominato Bio-Rural Kit. Reversibilità, provvisorietà, trasportabilità di questi “kit rurali” costituiscono i principi operativi di questa linea di ricerca.

Linea università

Doors of Identity (https://doors-of-identity/)

UniCAsa – Ep. 1 (https://www.corriere.it/pianeta2030/24 e https://magazine/unicasa/)

UniCAsa – Ep. 2 (https://magazine/unicasa-prosegue-a-sa-duchessa/)

Tra le principali attività in questa linea d’azione si colloca il progetto UniCAsa (UNICA spazi aperti), attualmente in corso di realizzazione negli spazi aperti dell’ateneo di Cagliari. Gli interventi hanno interessato finora il Complesso Santa Croce in Castello, il campus della Facoltà di Ingegneria e Architettura (Piazza D’armi) e il Polo Umanistico di Sa Duchessa, attraverso la costruzione di dispositivi architettonici volti a rinnovare la qualità dei luoghi dell’apprendimento. Le attività di progetto stanno contribuendo a trasformare progressivamente l’università nella nuova “casa” per gli studenti e le studentesse di UNICA, stimolando l’attivazione di usi informali en plein air da parte della comunità universitaria.

Che cosa facciamo?

“Le tre linee d’azione (urbana, rurale e linea università) condividono un approccio basato su attività che si distribuiscono in tre fasi principali:

1. “Il pensiero” | laboratorio progettuale.

Questa fase prevede attività di progetto che include il trasferimento di conoscenze e l’acquisizione di informazioni utili derivate da analisi, lavoro sul campo e criticità incontrate nelle esperienze pregresse. Queste attività si svolgono principalmente in aula, sotto la guida attenta del gruppo di UNICA Space Force.

I partecipanti che intendono prendere parte alle diverse fasi del laboratorio verranno suddivisi in base alle loro preferenze in atelier dedicati agli spazi aperti dei differenti presidi individuati. L’attività di progetto ha una durata complessiva di 30 ore, suddivise tra attività in aula e lavoro autonomo di gruppo. Tali attività includono una serie di incontri in aula per riflettere sullo spazio pubblico e progettarlo in maniera condivisa, attraverso disegni, simulazioni e l’utilizzo di materiali previsti per la realizzazione del progetto (pitture, ecc.). L’organizzazione dettagliata di questa fase viene comunque calibrata in funzione del numero e del profilo dei partecipanti effettivi.

2. “Il tutorial” | laboratorio di pratica.

In vista della successiva fase di “azione” questa attività serve per “testare” gli elementi del progetto e per consentire ai partecipanti di prendere confidenza e impratichirsi con le attrezzatture, gli strumenti e le modalità di lavorazioni di diverse attività. La durata complessiva del tutorial è di almeno tre giornate, in cui l’intero gruppo di partecipanti viene chiamato a realizzare auto-costruzione di alcuni dispositivi prototipali all’interno di un’area prestabilita (diversa da quella in cui avrà luogo la fase successiva). Questa fase include l’erogazione di un breve corso di sicurezza.

3. “L’azione” | laboratorio di auto-costruzione.

La terza fase è dedicata alla realizzazione concreta del progetto, con le modalità di auto-costruzione che si svolgeranno presso gli spazi dei differenti presidi individuati. L’attività di auto-costruzione prevede l’impegno a tempo pieno dei partecipanti per un periodo di 6 giorni, durante i quali si procede alla messa in opera dei dispositivi architettonici progettati. L’avvio di queste attività richiede un intervento preliminare da parte dell’ente locale coinvolto, finalizzato alla pulizia, la sistemazione e (se necessario) la messa in sicurezza dell’area oggetto dell’intervento.

I dettagli delle attività e le modalità di lavoro sono di volta in volta concordati con gli enti locali e le istituzioni responsabili dell’area oggetto dell’intervento.

Questo approccio ha permesso a UNICA Space Force di restituire spazi funzionali e di alta qualità estetica, considerata un elemento centrale non solo per migliorare l’esperienza degli spazi, ma anche per stimolare una maggiore attenzione collettiva alla cura, al dettaglio e alla bellezza anche nello spazio pubblico.

Oltre alle pratiche di autocostruzione il gruppo si è impegnato nella realizzazione di altre attività, anche grazie al sostegno del progetto TERSICORE (Technologies for Evaluation and Research for Sustainability Innovation: a Community-Oriented Regenerative Evolutions), un’iniziativa interdipartimentale finanziata nell’ambito del PNRR – Misura 4 Componente 2 Investimento 1.5 – all’interno dello Spoke 1 del progetto MUSA (Multilayered Urban Sustainability Action) finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU.

Nell’ambito di questo progetto, il team di UNICA Space Force ha sviluppato protocolli, strumenti e nuove tecnologie applicati per valutare dinamiche di interazione tra persone e luoghi indagati. introducendo anche analisi ambientali degli spazi aperti.

Le attività di valutazione, articolate su due dimensioni (psico-sociale e ambientale) hanno supportato e supporteranno la progettazione dei dispositivi architettonici, consentendo di misurare efficacia e impatto degli interventi realizzati.

Sì, ma a che prezzo?

L’obiettivo di tali interventi è dunque sviluppare strategie progettuali e azioni che consentano di rendere più accoglienti gli spazi collettivi ricorrendo a modalità operative che richiedono un basso impiego di risorse, conservando un forte carattere esplorativo utile anche in previsione di interventi di consolidamento delle trasformazioni proposte con tempi più lunghi.

L’introduzione di piccoli hub relazionali, partecipativi, innovativi e contemporanei, a diretto contatto con la natura, ha permesso al team di proporre dispositivi architettonici che progressivamente sono stati accolti e riconosciuti dalla comunità come parte della propria quotidianità. Questa dimensione relazionale, unita all’attenzione alla qualità estetica, ha contribuito a creare le condizioni per generare un sentimento condiviso di permanenza, rispetto e orgoglio.

L’obiettivo è che, tramite l’autocostruzione, si realizzino oggetti architettonici funzionali caratterizzati da un’alta qualità estetica in grado di suscitare stupore, meraviglia e fascinazione. La cura formale e visiva degli elementi costruiti è infatti fondamentale per innescare un cambiamento percepibile, riconoscibile e capace di attivare nuove forme di relazione con lo spazio.

Un’altra caratteristica fondamentale di questi progetti è la reversibilità. Essendo concepiti per essere facilmente smontabili, modificabili e riadattabili, consentono di ottenere benefici significativi in caso di successo, mentre, nella peggiore delle ipotesi, eventuali insuccessi comportano perdite minime.

Da questa prospettiva, la trasformazione dello spazio risulta efficace anche quando non incontra un consenso immediato, poiché capace di interrompere un’interazione passiva tra la comunità e lo spazio in cui si interviene. Si può affermare che questo tipo di interventi crea le condizioni affinché lo spazio che accoglie l’autocostruzione diventi comunque uno spazio desiderato, in grado di attivare nuove possibilità d’uso e nuove relazioni, anche attraverso dinamiche di discussione, rivendicazione o persino rigetto della proposta progettuale stessa.

Vale la pena sottolineare che la performance di autocostruzione, svolgendosi in spazi aperti facilmente accessibili agli sguardi dell’intera comunità, già di per sé ha il potere di mettere in evidenza il potenziale dello spazio, esaltando possibilità d’uso fino ad allora non percepite. In ogni caso, la trasformazione si configura come una pratica perturbatrice che suscita interesse e attenzione, creando le condizioni per l’attivazione di nuove proposte d’uso, nate da un desiderio rinnovato di trasformare e appropriarsi dello spazio oggetto dell’intervento.

Alla trasformazione fisica dello spazio si accompagna, in questi termini, una forte attenzione alla dimensione sociale, intesa come generatrice di opportunità di inclusione, relazioni, significati condivisi e nuovi modi di abitare collettivamente lo spazio pubblico.

In questo quadro, anche le attività di promozione ludica svolgono un ruolo fondamentale, in quanto contribuiscono a stimolare comportamenti sostenibili e diffondere, soprattutto tra i più giovani, una cultura dello spazio.

Nei seguenti link è possibile consultare le pagine dei principali social network in cui condividiamo le esperienze pregresse e le nostre attività in corso:

- Profilo Instagram: https://www.instagram.com/unica_spaceforce/

- Pagina Facebook: https://www.facebook.com/unicaspaceforce/

Un approfondimento su alcuni interventi:

- Doors of Identity: https://sites.unica.it/pip/2023/03/17/doors-of-identity/

- OraniLab: https://sites.unica.it/pip/2022/05/17/oranilab/